Sin salirse del dominio de la posición de los vientos, Cleto Quijada narra la historia de cuando se descubre en el subsuelo de aquel lago tan antiguo el relincho y la llama del petróleo. Con las manos enguantadas fue entrenándose en todas las fases extremas del célebre hallazgo. Ningún reino de las aguas donde navegó era semejante. Ningún otro barco podía producirle este tipo de vértigo roedor, este aparatoso estrépito que penetraba hacia el fondo de la tierra encharcando los cuatro puntos cardinales de los sueños. Por eso se taponaba sus oídos. Aprendió más sobre la altura del sol y sobre la identidad de la planicie lunar, mientras trabajaba de día y noche, alzado entre los resistentes mástiles que rozaban el cielo, pero dejó todo aquello después de sentir los gritos y los contragolpes de tantas criaturas indefensas en las elevadas torres. Los hijos del martirio perdían la vida en el pantano. Perdían la vida sobre las propias planchadas del metal cuando resbalaban con la gravedad de la brisa. Eran menos diestros y no tenían salvación en la caída del lamento desde las estrechísimas azoteas de hierro.

En su prolongada angustia, sería mucho más grande el tijeretazo de la muerte, cuando fue testigo de los primeros incendios sobre el Lago. Nadie llegó a imaginar que el agua iba a arder y que toda la gente quedaría dentro del círculo del humo. Un reverbero fue la causa. No quiso mezclarse con la nata espesa del fuego cuando advirtió el peligro y nadó en la obscuridad. Dejó atrás las casas flotantes de los grandes planchones. Espantó la sonrisa del ave Fénix y con pasos muy lentos, en veinte días de viaje entre Maracaibo y Margarita, sobre aquel barco llamado “La Inmaculada”, llegó de nuevo a su isla de perfumes en la medianoche.

Al poco tiempo de recorrer algunas costas y anclar sus navíos allí, donde lloró una tarde, se casó una vez y otra vez con dos hermanas. “Se me murió una y después me puse a vivir con la otra”. Queda por un instante en silencio, trepa sus pies sobre la hamaca para descansar un poco más de los recuerdos y humedece sus labios con la lengua, como si percibiera todavía el sabor del agua salada. No aparta la memoria de sus viajes. Entonces, al volver del fuego siguió hablándome del silabario de las velas y del uso de otros términos del que boga en la mar, la mar, siempre la mar en su pensamiento. “La braveza de la mar me enseñó a conocer otros mundos y a no tener miedo”, me diría en aquel primer día de enero de 1975.

Recuerda Cleto que su padre Dámaso Quijada era gran velero y dominaba sus aparejos, sus caídas en triángulos y las alturas de banda a banda en la popa de los barcos. Sabía fabricarlas con elegancia para que sus faldas se volvieran anchas cuando las propulsaran las caricias del viento. La vela mayor de gran envergadura, la vela mediana y la vela menor escandalosa, las que él sigue llamando con palabras arraigadas desde los tiempos de la conquista española, vela maestra, mezana y trinquete. Eran velas que hablaban con la brisa y leían el rumbo de las tempestades. Estaban fabricadas en lona cosida a puro pulso, a pura aguja, a pura guía y empuje, como lo aprendió de aquel padre.

Como buen piloto de su isla, Cleto Quijada siendo muy joven se iba a las salinas cercanas a cumplir la antigua ceremonia del cosido de las velas. Costuras fuertes. Urdimbre y trama que nunca se mezclaría con la impureza de la cal para vestir los navíos de blancas mariposas. Era habilidoso artesano y medía con alambre la longitud indispensable sobre cada lona, la estiraba de un lado y otro, después trazaba el cálculo con las escuadras que su padre le enseñó a fabricar y que se conocían como el escantillón. Descifraba la exactitud de las varas y cortaba. Volvía a medir con otro alambre bien extendido para hacer la brusca y cortaba de nuevo paño por paño. Sobre la arena de la noche ya habría clavado todas las estacas que resistían con fuerza sus hazañas, templaba las telas y proseguía la conformación del corte a cuchillo por cada paño. El filo del acero presionando contra el lienzo rasgado desnudaba un fragmento de sonido que no olvida. Era en las madrugadas que lo hacía bajo la luz de una lámpara de carburo y al amanecer ya tenía demasiada sal en las uñas, pero seguía cosiendo “con aguja y pelotas de hilo toporeño”, un hilo macerado que traspasaba el gran ojo de las agujas número catorce. “Ras con Ras”, nos afirma Cleto para explicar que era exacto el corte. No había defectos en las costuras y nunca permitió que otras manos tocaran esas velas tan bien ceñidas que solo él podía ordenar para embellecer con un blanco color del nácar sus balandras y goletas. Eran las mejores velas del Valle de Pedro González y con ellas navegó por años de una costa a otra costa.

Cosió todas las velas de la que sería su nuevo barco después de regresar de Maracaibo, la goleta “Josefa Margarita”. Entre una mano y otra medía la longitud de las brazadas y pasaba el mecate por las perforaciones, de ollao en ollao en cada orilla. Sabía coger demasiado bien las fajas de riso en caso de que los vientos vinieran muy fuertes. Escandalosa, foque, trinquete, trinquetilla y mayor eran los otros nombres que le daban al ser reconocidas entre dos palos de navegación. Cleto no tenía reposo y cuando el tiempo lo favorecía también armaba el trespuños, orejetas, zancos, faluchos y piraguas, un tipo de nave muy distinta vestida con telas de doble ruedo para navegar en altura o paños más sencillos para la pesquería. Era solo una faceta de su arte marinero.

Después de “El Condor” , jamás hizo lucir tanto a otro barco en la blancura, como aquella “Josefa Margarita” en la que anduvo tantos años con el buen viento del Orinoco. Este río grande de tantos sacrificios lo separaba del mar por mucho tiempo cuando penetraba su delta, transportando maíz, cacao, plátanos, legumbres, maderas de cedro, apamate, cartán,carapo y hasta plumas de garza entre las barras de los caños Guiniquina y Mariusa. Por allí pasó con la “Josefa Margarita” y se fue acostumbrando al sabor del morocoto, el coporo, la cachama, la guabina y de los distintos tipos de bagres que sirvieron de alimento a todos los margariteños entregados al delta del Orinoco, desde el caño Cocuina hasta Tucupita, donde era abundante el apellido Quijada de sus parientes entre los primeros fundadores de aquella capital. Alguna vez oyó decir que en un tiempo lejano llovió muchos meses y no escampaba entre tantas islas. Las aguas anegarían la inmensidad del territorio y murieron ahogados los pobladores indígenas. Solo se salvaron los que pudieron llegar a la cumbre de una montaña, porque todas las copas de los frondosos árboles también quedaron tapadas por los aguaceros. Fue el gran diluvio del que escuchó hablar y la historia del naufragio se la contaría una mujer.

Marzo de 1932. Estaba por cumplir los 30 años Cleto Quijada, cuando llegaron de nuevo los americanos. Esta vez ocurrió junto al río Orinoco con la Isla El Degredo y La Piedra del Medio luciendo su mayor belleza bajo la luz gigante de Ciudad Bolívar. Aquel gringo apodado Mister Gallo, a quien conoció en medio del fuego del Lago de Maracaibo, vino a proponerle con papeles en mano, navegar en un rumbo distinto. Un viaje por tierra al revés de las corrientes del río, hacia los sabanales incógnitos que ocultaban las mayores riquezas del petróleo. Le ofreció ganar mucho dinero si volvía al valiente oficio de encuellador en los taladros. Ya no sería en el lago de agua dura. La maquinaria del asalto se alistaba para llegar a los latidos del llano. Tomaron cervezas por un rato entre las casas comerciales tostadas por el sol y donde un reloj de esquina con números romanos acercaba sus agujas a las once de la mañana. Fue una sorpresa para ambos. Se habían encontrado frente a frente caminando por La Alameda muy cerca del antiguo mercado. En medio de la algarabía se escuchaba la voz de unos pregoneros citando los nombres de los peces frescos y de las distintas variedades de frutos. Todavía aquel puerto del Orinoco tenía movimientos de intercambio comercial. Desde sus orillas, los jefes de barcos y vapores cumplían con los trámites de aduana para la exportación de oro, diamantes, sarrapia, caucho, balatá, pendare, ganado y cueros de reses, mientras al lugar seguían llegando mercancías de Europa y de las islas del Caribe para sostener la vida expedicionaria de una ciudad que mucho tiempo atrás, por vía del trueque canjeaba ganado en pie por piezas de esclavos negros. Allí la compañía petrolera tenía su puesto de mando para el traslado de la carga pesada.

Cleto Quijada, pensó y pensó la propuesta de Mister Gallo mientras miraba las grandes lajas de aquel puerto, preguntándose a esa altura del día qué decisión tomar. Fijó la vista en la imagen ascendente de la gran piedra en el medio del río, una roca tallada en corales de rocas que medía las inundaciones y que tanto le atrajo por la forma como cortaba las aguas del Orinoco. Estaba más descubierta que nunca en ese mes de marzo, mostrando la máxima altura de su incomparable dominio. Pero había algo que le detenía para tomar la decisión definitiva que ya sus instintos vislumbraban, era el destino de la goleta “Josefa Margarita” desprendida de una de sus costillas. La había traído desde la isla de Margarita hasta a Ciudad Bolívar y llevaba días anclada en el Orinoco. Definitivamente decidió ponerla al cuidado de su primo Luis Quijada que seguía a bordo para el retorno al Valle de Pedro González. Sintió el dolor en un costado de su cuerpo, pero quedó convencido por Mister Gallo y partió con él en un camión marcado por el número dieciocho. Había iniciado el viaje para ir de nuevo al encuentro del petróleo. La Gulf Oil Company le esperaba otra vez.

|

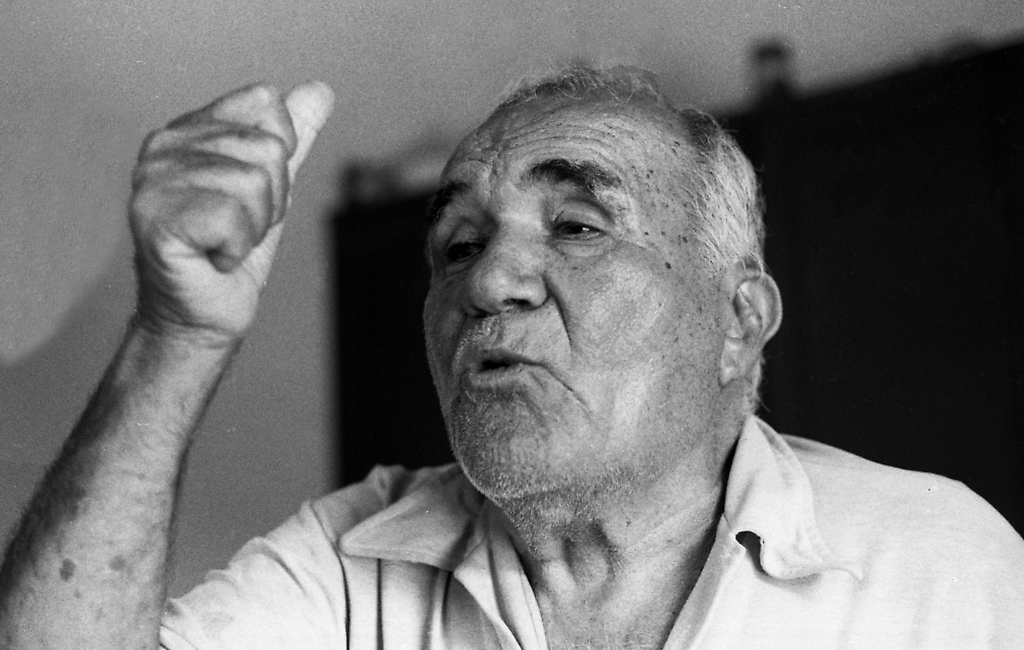

| Cleto Quijada. 1980 Credito: Rafael Salvatore |